生活中找樂趣

says

新加坡有著許多不為人知的故事

新加坡有著許多不為人知的故事 | 公民行動影音紀錄資料庫

新加坡有著許多不為人知的故事 | 公民行動影音紀錄資料庫  Seizure at Teo Soh Lung's Home

Seizure at Teo Soh Lung's Home  Seizure at Teo Soh Lung's Home (Part 2 of 2)

Seizure at Teo Soh Lung's Home (Part 2 of 2)

原文:

The Stories That Need To Be Told – The Spuddings Blo...

The Stories That Need To Be Told – The Spuddings Blo...

#新加坡人權與民權議題 #言論控制與媒體控管和限縮集會遊行之自由 #警察國家 #公民記者與獨立媒體精神和新聞自由 #恐嚇效應下馬威 #缺乏國際焦點關注度

新加坡有著許多不為人知的故事 | 公民行動影音紀錄資料庫

新加坡有著許多不為人知的故事 | 公民行動影音紀錄資料庫  Seizure at Teo Soh Lung's Home

Seizure at Teo Soh Lung's Home  Seizure at Teo Soh Lung's Home (Part 2 of 2)

Seizure at Teo Soh Lung's Home (Part 2 of 2)原文:

The Stories That Need To Be Told – The Spuddings Blo...

The Stories That Need To Be Told – The Spuddings Blo...#新加坡人權與民權議題 #言論控制與媒體控管和限縮集會遊行之自由 #警察國家 #公民記者與獨立媒體精神和新聞自由 #恐嚇效應下馬威 #缺乏國際焦點關注度

掰噗~

says

對呀 我也這麼覺得

生活中找樂趣

says

生活中找樂趣

says

六月的新加坡,似乎不太平靜。兩位激進人士,同時也是我的朋友,遭受警方查緝。隸屬於行政院的選舉部(Election Department)宣稱他們違反了競選法,原因是於補選(by-election)的前一天在臉書上張貼與政治有關的訊息。

生活中找樂趣

says

警方的審問時間相當長,而後突然襲擊他們的家,進行搜查。筆電、電腦、行動電話以及硬碟全被搜刮,當局更是要求取得社群媒體(如:臉書)的帳號。在沒有正當理由的情況下,警方強行進行了所有調查與審問。

生活中找樂趣

says

除了警方與選舉部的聲明外,主流媒體與國際媒體並沒有報導此調查,我是唯一坐在警察局外等候的記者。

生活中找樂趣

says

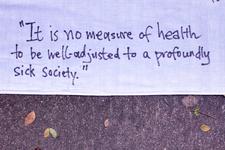

此事件達到了它預期的效果,恐懼於新加坡社會起了漣漪。人們意識到當局持續進行搜尋,可能有更多的人捲入其中,在手機裡下載緊急安全的App、將資料加密、移出硬碟。這件事使我們想起,在1980年末期,有社工、激進人士與律師被拘留(其中一位被調查的張素蘭,便是當年被拘留其中一員)。

生活中找樂趣

says

我花了幾天的時間清理電腦、加密檔案。我起先試圖一笑置之,但太多人警告我必須有所準備。許多朋友認為我就是下一位,我不敢否認他們的想法是錯的。

生活中找樂趣

says

當我與我朋友談及行動的關鍵時刻,我們常想的是失敗或勝利,以及我們能從中能學習一些什麼。

生活中找樂趣

says

比起其他國家的記者與激進人士面對更恐懼的威脅時,審問與沒收電腦所帶來的恐懼與威脅似乎成了發牢騷。但每當我們談及公民抵抗與激進行動時,無論在何種情況下,恐懼、壓力不能也不應該被忽略。

生活中找樂趣

says

前往美國的幾週前,我小心謹慎,有突然被告知違法的可能,警方將沒收我所有物品。我發現我自己無精打采地徘徊在我狹小的公寓,不斷想著那些捲入風暴的朋友,他們失去工作、遭受調查與起訴。

生活中找樂趣

says

在新加坡,身為一位參與倡議活動的自由記者是一件吃力不討好的工作,國際間不常到關注,也無任何保障。每當年經的自由記者蜂擁而至地報導世界各地的新聞,我常捫心自問,為何我仍堅持跋涉於驚險地壕溝裡?

生活中找樂趣

says

此疑惑在我拜訪印尼的家務移工時不斷想起。她在工作期間受到傷害與暴力威脅,而後安置在移工人權組織裡。

生活中找樂趣

says

新加坡,是一個讓她無法工作,語言也不通的國家。聊了一會兒的天後,我借她手機打國際電話回印尼。她歷經三個禮拜的時間,沒辦法負擔國際電話的費用,沒辦法和她的家人說話,聽到遠方家鄉熟悉的聲音。她拿著手機,不斷地哭,淚流滿面。

生活中找樂趣

says

這裡有許多故事需要被訴說。許多的故事,在表面上經濟的成功與穩定裡,需要被發現,然而記者鮮少關注。即便有公民記者與獨立/另類媒體在缺乏資源的情況下,在體制內不斷掙扎,仍會有許多重要的議題被掩蓋過去。

生活中找樂趣

says

我還沒決定我是否該繼續待在新加坡,一個會使我犧牲掉家庭、生活以及工作的國家,但是,是這些故事使得我的工作有意義,也是使我繼續留下來、繼續寫作的原因。

生活中找樂趣

says

=引用結束=

生活中找樂趣

says

生活中找樂趣

says

文中提及的兩位「激進人士」為鄞義林和張素蘭。今年5月,新加坡進行補選,鄞義林和前張素蘭在臉書等社會媒體網站轉載有關選舉文章,並且發表對選舉的看法。

生活中找樂趣

says

雖然他們轉轉的文章已發表多時,但仍被新加坡政府認為涉嫌違反選舉廣告條例,遭到警方約談,並進入其全住處蒐索,查扣電話以及電腦,甚至詢問臉書上的留言訊息。

生活中找樂趣

says

一般認為,新加坡政府的行動並非只是針對對鄞義林和張素蘭而來,而是要「殺雞警猴」,對新加坡民眾與以警示。

生活中找樂趣

says

張素蘭原為維權律師,也是1987行動黨政府「光普行動」大型逮捕所謂「馬克思主義陰謀」人事的關鍵人物之一,被內部安全局扣留。

生活中找樂趣

says

鄞義林則發表有關公積金長期回報率低、運作不透明資訊,而被李顯龍控訴毀謗,法院判鄞敗訴,被罰款而破產。

生活中找樂趣

says

=引用結束=

生活中找樂趣

says

想想我們高二的公民老師很稱職,把新加坡政府的醜陋面整個在課堂上講出來。w 不然還不知道新加坡究竟是什麼樣的地方...

肥貓偷笑露得清

says

午安

生活中找樂趣

says

巴勒斯坦少女抗以色列紀錄片 遭新加坡禁播 - 國際 - 自由時報電子報

巴勒斯坦少女抗以色列紀錄片 遭新加坡禁播 - 國際 - 自由時報電子報 @CteaX55 - 【共和月報】巴勒斯坦少女Ahed Tamimi,去年她家遭以色列佔領部隊的士兵發射...

@CteaX55 - 【共和月報】巴勒斯坦少女Ahed Tamimi,去年她家遭以色列佔領部隊的士兵發射... @CteaX55 - 經濟學人民主指數 台灣上升一名 排第32+美國和英國曾於2015年共享第一把交椅,...

@CteaX55 - 經濟學人民主指數 台灣上升一名 排第32+美國和英國曾於2015年共享第一把交椅,...