智性戀、達克效應 Facebook

Facebook

Facebook

Facebook

對主辦單位所謂「智性戀」的概念頗為懷疑,但主要想藉這個機會提一下達克效應:

1.廣為流傳的「愚昧之巔、絕望之谷」圖並非原研究論文中的圖表,據一些說法應為「技術成熟度曲線(The Hype Cycle)」的誤用: 達克效應(DK Effect)的美麗錯誤 — — 對無知的無法認知:愚昧之巔、絕望之谷 | by Geo...

達克效應(DK Effect)的美麗錯誤 — — 對無知的無法認知:愚昧之巔、絕望之谷 | by Geo...

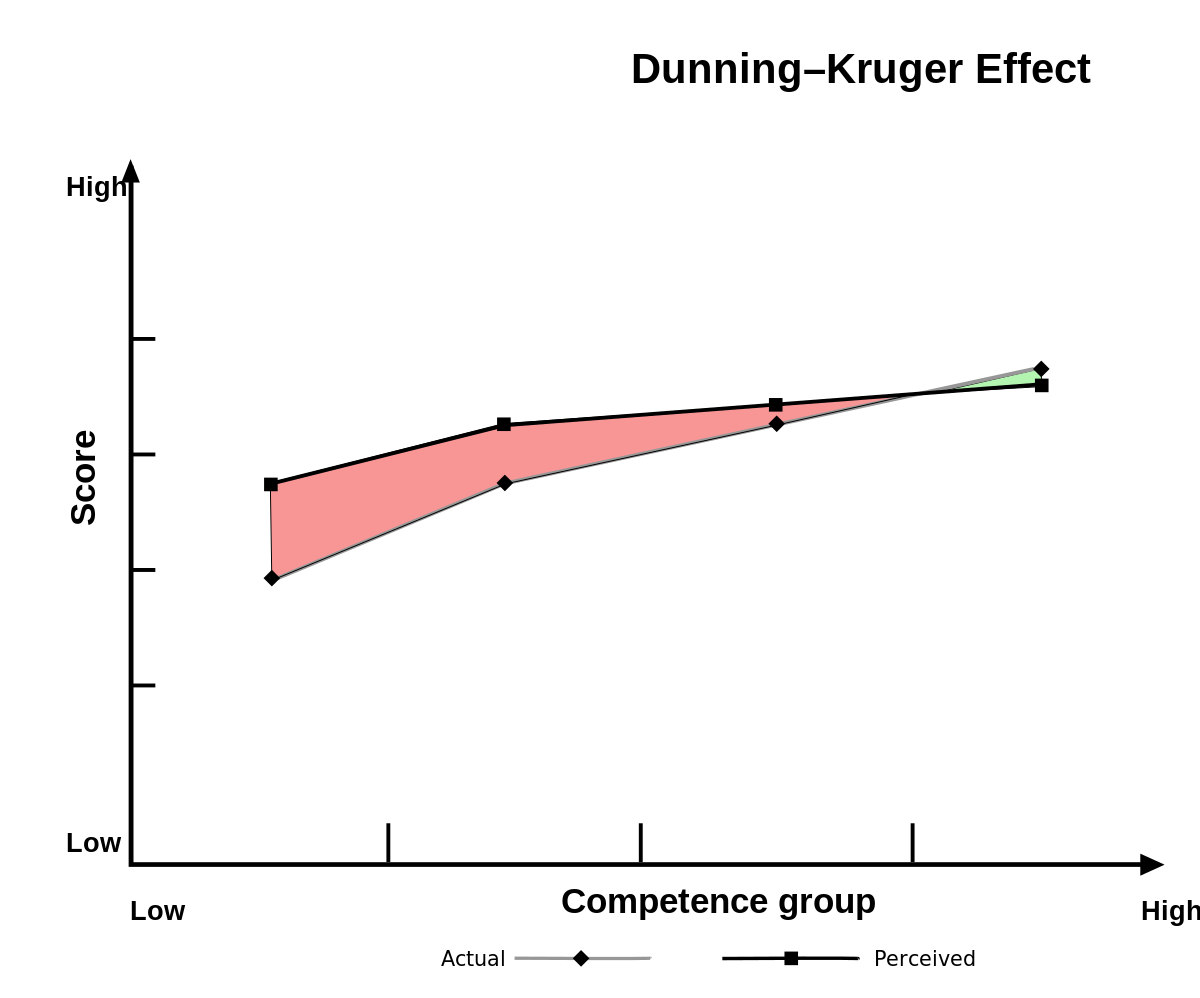

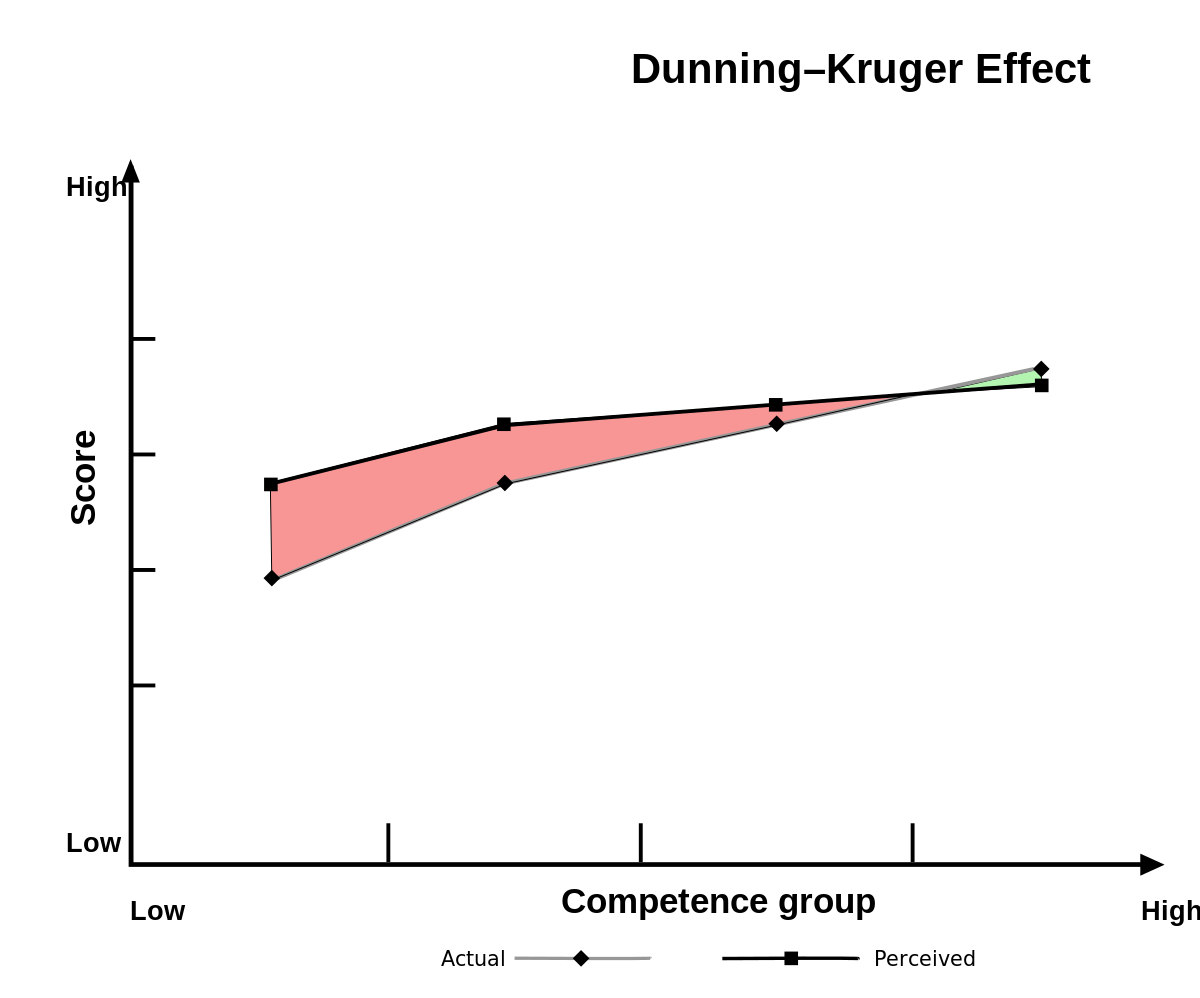

→原始圖表僅可見不同程度的組別對自己預估得分與實際得分的落差: 鄧寧-克魯格效應 - 維基百科,自由的百科全書

鄧寧-克魯格效應 - 維基百科,自由的百科全書

Facebook

Facebook Facebook

Facebook對主辦單位所謂「智性戀」的概念頗為懷疑,但主要想藉這個機會提一下達克效應:

1.廣為流傳的「愚昧之巔、絕望之谷」圖並非原研究論文中的圖表,據一些說法應為「技術成熟度曲線(The Hype Cycle)」的誤用:

達克效應(DK Effect)的美麗錯誤 — — 對無知的無法認知:愚昧之巔、絕望之谷 | by Geo...

達克效應(DK Effect)的美麗錯誤 — — 對無知的無法認知:愚昧之巔、絕望之谷 | by Geo...→原始圖表僅可見不同程度的組別對自己預估得分與實際得分的落差:

鄧寧-克魯格效應 - 維基百科,自由的百科全書

鄧寧-克魯格效應 - 維基百科,自由的百科全書

2.新研究對達克效應的質疑:能力越差的人越不知道自己的程度嗎? The Dunning-Kruger Effect Isn't What You Think It Is提及原始測驗的問題(問法、對結果的詮釋);

The Dunning-Kruger Effect Isn't What You Think It Is提及原始測驗的問題(問法、對結果的詮釋);

用不同問法檢驗學生對自身能力的評估,發現實際得分最低組在預估自身得分時非表現最糟的;

用隨機分配的預估分數、實際得分之數學模型檢驗原始實驗數據的詮釋問題

新研究的結論:

a.不會的人知道自己不會

b.人們普遍會有「自身表現優於平均」的認知偏誤

The Dunning-Kruger Effect Isn't What You Think It Is提及原始測驗的問題(問法、對結果的詮釋);

The Dunning-Kruger Effect Isn't What You Think It Is提及原始測驗的問題(問法、對結果的詮釋);用不同問法檢驗學生對自身能力的評估,發現實際得分最低組在預估自身得分時非表現最糟的;

用隨機分配的預估分數、實際得分之數學模型檢驗原始實驗數據的詮釋問題

新研究的結論:

a.不會的人知道自己不會

b.人們普遍會有「自身表現優於平均」的認知偏誤

「能力欠缺的人有一種虛幻的自我優越感,錯誤地認為自己比真實情況更加優秀」是達克效應的常見詮釋。

這種說法會讓我們誤以為只有能力欠缺的人才會受到認知偏誤影響,他們又笨又不懂反省。

但認知偏誤與智力無關,是為了快速下判斷的捷徑思考,只要是人都會受到影響。

這種說法會讓我們誤以為只有能力欠缺的人才會受到認知偏誤影響,他們又笨又不懂反省。

但認知偏誤與智力無關,是為了快速下判斷的捷徑思考,只要是人都會受到影響。

如同詐騙受害者不乏高學歷份子的例子,誤以為被騙的人是因為笨而非詐騙手法專門針對人的心理弱點,更不容易事前警覺詐騙手法、認知陷阱,事後又因怕被責怪(怎麼會笨到上當)而不願報案、難以追回財產。

誤將「自身表現優於平均」此普遍存在的認知偏誤解讀為能力欠缺者的蠢笨問題,便無能在探索新領域時保持謹慎,到最後才發現被過度自信帶跑了好一大圈,對學習歷程造成負面影響。

誤將「自身表現優於平均」此普遍存在的認知偏誤解讀為能力欠缺者的蠢笨問題,便無能在探索新領域時保持謹慎,到最後才發現被過度自信帶跑了好一大圈,對學習歷程造成負面影響。

原始研究限制與其他研究: 鄧寧-克魯格效應回顧:到底是一無所知的人更自信,還是整瓶不搖半瓶搖?

鄧寧-克魯格效應回顧:到底是一無所知的人更自信,還是整瓶不搖半瓶搖?

鄧寧-克魯格效應回顧:到底是一無所知的人更自信,還是整瓶不搖半瓶搖?

鄧寧-克魯格效應回顧:到底是一無所知的人更自信,還是整瓶不搖半瓶搖?

-

遇到聰明的人就會小鹿亂撞!?「智性戀」這個性向,真的存在嗎?|志祺七七大多數使用「智性戀」標籤者,不是將其當作性傾向,而是作為擇偶偏好、在交友平台上快速篩選交流對象的分類。

遇到聰明的人就會小鹿亂撞!?「智性戀」這個性向,真的存在嗎?|志祺七七大多數使用「智性戀」標籤者,不是將其當作性傾向,而是作為擇偶偏好、在交友平台上快速篩選交流對象的分類。以後者來說,覺得「誰是聰明而吸引自己的」很主觀但也僅屬個人選擇、成效自負,沒什麼質疑必要。

但噗首活動的主辦單位文案「很多人對伴侶只有一個要求,就是不要是笨蛋。

跟笨蛋講話累、相處累、吵起來更累。長相無所謂,家世無所謂,不要是笨蛋就好。

這種對笨蛋過敏的體質,通常會稱為智性戀。

簡單來說,就是只喜歡聰明人。不算異性戀、不算同性戀、不算泛性戀,就是只喜歡聰明的人」,

這種將交流不來者貶為「笨蛋」的理所當然,便讓我有質疑的慾望,以下略提幾點:

跟笨蛋講話累、相處累、吵起來更累。長相無所謂,家世無所謂,不要是笨蛋就好。

這種對笨蛋過敏的體質,通常會稱為智性戀。

簡單來說,就是只喜歡聰明人。不算異性戀、不算同性戀、不算泛性戀,就是只喜歡聰明的人」,

這種將交流不來者貶為「笨蛋」的理所當然,便讓我有質疑的慾望,以下略提幾點:

- 交流話題的限制:

對方只聊空泛話題、無法深入交流,是因為對方是笨蛋、見識淺薄;

還是對方觀察社交場合,認為聊無關緊要話題、停留在入門深度較能維持輕鬆氣氛,以免過度嚴肅、因難以相互延續話題導致交流中斷?

- 聰明的定義:

能讓自己感到對方是聰明的,是指「對方能跟自己討論自己想深度交流的話題」,還是「對象能滔滔不絕自身專業,且該專業是被自己認可為『聰明』的領域」

以上想法皆隱藏著自我中心的預設。

對方只聊空泛話題、無法深入交流,是因為對方是笨蛋、見識淺薄;

還是對方觀察社交場合,認為聊無關緊要話題、停留在入門深度較能維持輕鬆氣氛,以免過度嚴肅、因難以相互延續話題導致交流中斷?

- 聰明的定義:

能讓自己感到對方是聰明的,是指「對方能跟自己討論自己想深度交流的話題」,還是「對象能滔滔不絕自身專業,且該專業是被自己認可為『聰明』的領域」

以上想法皆隱藏著自我中心的預設。

- 聰明的判斷能力:「感覺起來很聰明」與「實際上具備該領域專業知識」的差異

對方對自己講的東西很有自信,可能出於他對該領域有深入研究而有自信;

亦可能只是他對自身敘事的心理連貫性很強,主觀上充滿自信。

除非自己對該領域有一定認識,否則可能難以辨識上述兩者的區別。

- 知識的廣度:

從活動安排來看,應該是想以演講作為「知識的深度」、冷知識大比拼作為「知識的廣度」,涵蓋「聰明」不同面向的判斷標準。

但對不同領域有著冷知識程度的理解,能代表什麼呢?

該人對多樣事物有著好奇心、樂於學習新知;

或該人是個資訊囤積狂,認為掌握資訊就具備專業能力?

對方對自己講的東西很有自信,可能出於他對該領域有深入研究而有自信;

亦可能只是他對自身敘事的心理連貫性很強,主觀上充滿自信。

除非自己對該領域有一定認識,否則可能難以辨識上述兩者的區別。

- 知識的廣度:

從活動安排來看,應該是想以演講作為「知識的深度」、冷知識大比拼作為「知識的廣度」,涵蓋「聰明」不同面向的判斷標準。

但對不同領域有著冷知識程度的理解,能代表什麼呢?

該人對多樣事物有著好奇心、樂於學習新知;

或該人是個資訊囤積狂,認為掌握資訊就具備專業能力?

-

我在交友軟體發現「智性戀」!約嗎?來我家看貓?|Stand-up Comedy(單口喜劇/脫口秀)|酸酸在原始脫口秀「他們就只是討厭笨蛋,換個說法(智性戀)包裝它而已」的脈絡,是講者對智性戀們的觀察、幽默表述。

我在交友軟體發現「智性戀」!約嗎?來我家看貓?|Stand-up Comedy(單口喜劇/脫口秀)|酸酸在原始脫口秀「他們就只是討厭笨蛋,換個說法(智性戀)包裝它而已」的脈絡,是講者對智性戀們的觀察、幽默表述。「喜歡聰明」跟「討厭笨蛋」的鮮明對比,藉由反差製造幽默效果,也為後續舉例擴展空間。

活動文案或許只是想要沿用效果不錯的說法,沒有深刻考量參加者對智性戀的定義為何。

但當「討厭笨蛋」從外人觀察的喜劇段子轉為自身對可能對象的篩選條件,便帶給人截然不同的感受,前者有趣,後者自大。

活動確實收穫不小關注、達成宣傳目的,但是否又為「智性戀」標籤增添更多負面色彩呢?

-